ブログ

BLOG

2025/10/31

ブログ

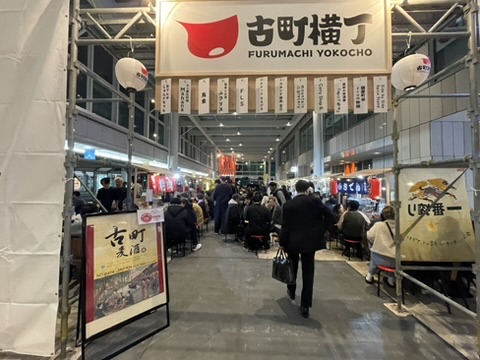

平日の夜にも熱気がある街へ、新潟古町を歩いて。

今日は、プライベートで感じた話をブログ書いてみました

先日、久しぶりに新潟市へ出張に行ってきました。

仕事の打ち合わせが無事に終わり、少し時間ができたので、

古町方面へと足を伸ばしてみることにしました。

平日の夜。時計はまだ19時を回った頃。

「少し散歩してみようかな」

そんな軽い気持ちで向かった古町で、思いもよらず心が躍るような

光景に出会ったのです。

道路脇のちょっと広い歩道スペースに柔かい明かり。

イベント用の狭いカウンターにぎゅっと詰まったお客様たち。

声が混ざって聞こえてくる、笑い声や「初めまして」の会話。

そこには、コロナ禍明けからようやく戻りつつある

“人が語り合う”空気

が、確かにありました。

イベント店なので決して大きな店はありませんが

テーブルと椅子がいくつか置いてあるだけの場に、多くの人が

くつろいでいました。

その一つひとつが、まさに街の灯りのようにぽつりと輝いていたのです。

平日なのに、なぜこんなに活気があるんだろう。

私は少し立ち止まり、その光景をゆっくりと眺めていました。

すると、ある考えがふっと頭に浮かびました。

人は「語り合う場所」を求め続けている

リモートワーク。

効率化。

情報はスマホの画面で完結する時代。

けれどもやっぱり、人間という生き物は

誰かと会って話し、笑い、繋がりを求めるものなんだと。

その場にいる全員が、よそ行きではない顔をしている。

一日の疲れをグラスに溶かしながら、

「明日も頑張ろう」って思えるような場所。

そんな“憩い”や“余白”という名の文化は、

どれだけ便利な技術が発達したとしても、決してなくならない。

古町の横丁にはその原点がありました。

では、上越はどうだろう?

私が暮らしている上越市にも、もちろん魅力的なお店はたくさんあります。

歴史も文化も、美しい自然も、海の幸も、山の恵みもある。

でも…

ふと思いました。

「平日の夜に、ふらっと人が集まり、自然と会話が生まれる場はどれくらいあるだろう?」

会社と家の往復で一日が終わる。

週末以外は飲食店も静かになりがち。

友人に会わないままひと月が過ぎることもある。

もちろん、人口規模や生活スタイル、地域性の違いはあります。

でもそれだけでは片付けられない「街の温度差」が確かにあるように思えました。

街に“夜の居場所”があるということ

上越には、たくさんの人が昼間集まります。

買い物をしたり、仕事をしたり、観光に来たり。

昼の賑わいはあるのに、夜になると灯りがぽつぽつと消えていく。

街の活力は「昼だけ」で完結してしまっていいのだろうか。

もし上越にも

・立ち飲み屋が集まる横丁

・イベントのあるナイトマーケット

・地元の人がゆるく集まる小さな社交場

が、もっと自然に存在していたら。

仕事終わりの30分。

「ちょっと寄って帰ろう」の一杯が、

人と人をつなぎ、アイデアを生み、未来をつくるのではないか。

語り合いが生む、まちの未来

地域づくりは、壮大な計画や大きな投資だけが答えではありません。

「昨日こんなことがあった」

「こんな面白いことできたらいいよね」

「うちの会社今こうでさ」

そんな他愛ない会話から

街のプロジェクトが生まれたりします。

語り合うことで、アイデアが化学反応を起こす。

それは地方でも大都市でも変わらない真理だと思うのです。

なぜ「場」が必要なのか?

オンラインでは生まれにくい

・偶然の出会い

・見知らぬ誰かとの会話

・自分の想いや悩みを吐き出せる瞬間

これが街の文化であり、人の心を支えるインフラです。

上越にも、これからの時代にこそ必要な「夜のインフラ」があるはず。

それは豪華な施設ではなく、

人と人が繋がれる温度のある場所。

“ほしい未来”は、きっと私たちの中にもうある

古町の夜を歩いて、私は再認識しました。

人は語り合うことが好きな人種だ。

そして上越にも、そういう場を求めている人は多いはず。

ただ、まだ出会っていないだけ。

まだ形になっていないだけ。

誰かが一歩踏み出せば、

そこにまた新しい灯りがともる。